沈下橋を巡る。

こんにちは、堀越です

独りで自転車に乗るときは、かなり内向的で地味なライドをしています。

今日はそんな一端をブログにしたものですが、ニッチな業界の関係者からは「自転車屋らしくないブログ」

つまりは、売り上げに直結しない内容が、逆に味があっていいね!とたまにお褒め頂きます。

その他大勢の方にとっては、とりとめもない自転車の風景ですが、何かの参考になれば幸いです。

今回の出発地点は柏市北部の利根川に架かる新大利根橋からスタートです。

目的地は、何かと話題満載の「道の駅 常総」です。

柏の市街地から程よくサイクリングした後の休憩にもピッタリですし、ガッツリ筑波山ライドの補給スポットとしても活用できそうです。

何より県境を一つ跨いで生活圏を抜けるだけだで、旅情感なり非日常感たるものが引き立つものです。

利根川を越え小貝川に差し掛かり、ただただサイクリングロードを北上すれば目的地”道の駅 常総”へと辿り着いてしまいますが、

至高の無駄な時間を楽しむ構えで「沈下橋」を巡り渡ってみるのはいかがでしょうか!!

Googleマップの千葉・茨城の県境に出発地点をあわせると所在地は”本州”となるようです。

沈下橋とは・・・

増水時に橋面が水没するように作られた、欄干のない橋です。洪水時の水の抵抗を減らして橋が流されたり壊れたりするのを防ぎ、また流木などが引っかかりにくくするために、このような構造になっています。Googleより

有名なものは四国の四万十川にかかる沈下橋、当地では「潜水橋」や「潜り橋」と呼ばれるそうです。

全国には400橋程現存するらしいですが、そのうちの3つが小貝川の10㌔で間に架かっているいるのは、相当密度が高いと言えるのではないでしょうか!?

前置きが長くなりました、はじめましょう。。

新大利根橋を渡り切ってからも直進を続け、みずき野団地の住宅街を抜けると【稲豊橋】にて小貝川に合流します。(ここは普通の橋梁です)

小貝川左岸を筑波山のある方へ北上しつくばエキスプレスを潜って数分、さっそく見えてきました【小目沼橋】

最初の1本目にしてラスボス級の登場です。ブログ的にはつまらないですが、橋の順にご案内するので仕方ないです。

(そもそもこのブログ面白くないです、書きながらそう思ってしまいました・・・これこそが至高の無駄となるよう、、、)

沈下橋のイメージにピッタリの木造仕様です。刀を携えてたお侍さんが似合いそうな雰囲気です。

対岸から見てみましょう、川底が露出するくらい流れのない水量。時間も止まっているようです。

因みに田植えの時期に満たされる流れは、霞ヶ浦から汲み上げ、筑波山を貫通してつくし湖を経由して小貝川に注がれてます!

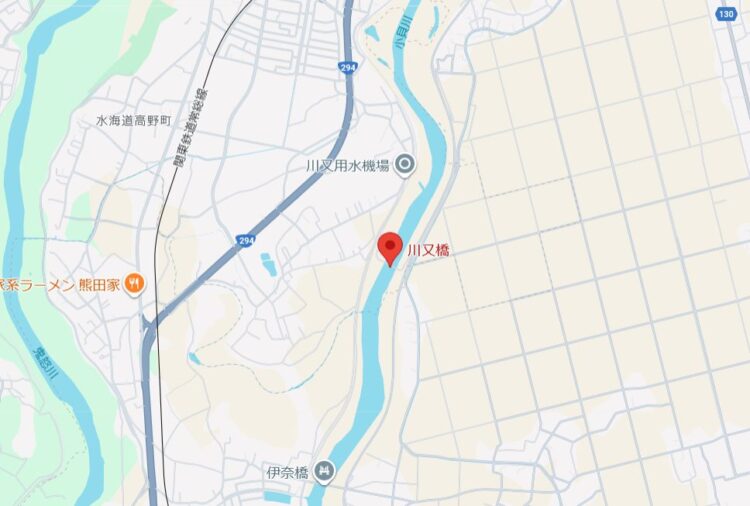

お次は、【川又橋】

こちらは、鉄骨とコンクリートによる現代風かつ車での往来が出来る実用的なモノですが、立派な沈下橋です。

欄干が低く、沈下した際の流木等の引っかかりをなくす為の構造ですね。

この橋は、高校時代の通学路でしたので大雨で何度も潜ってしまい迂回していたのを思い出します。

最後は、【常総橋】

川又橋の弟分ってところでしょうか、特にコメントもなくなってしまいました。

ここまで来てくださった奇特な方は、是非とも袂の ”水門焼きそば あきた”さんへお立ち寄りください。

川又橋からつくばみらい市側(左岸)の堤を登った正面、徒歩1分の距離です。

隠し味のニンニクが他とは一風変わった風味を醸し出してます。初めて食べても、遠い昔に食べた事あるような懐かしいい気分になります。

と、ここまで三つの沈下橋を巡ってきましたが、ひと昔前には、川又橋と常総橋の間にもう一つ”ガタクリ橋”なるものがありました。

その名の由来はわかりませんが、歩む重心移動で木板の継ぎ目がガタガタと軋み、橋の上では自転車同士でもすれ違えないほどの狭い幅で、綱渡りをする心境で子供ながらに往来してました。

数年ごとの大雨で度々流されたは架け替えの繰り返しでしたが、いつの頃か廃橋となり今はその姿を見る事できません。

近隣住民の需要がなくなり役目を終えてしまったならそれまでですが、今も残っていたらもう少しその存在意義を考えながら至高の無駄が出来たと思うと惜しいものです。

のらりくらりと小さな橋をいったりきたり、そんなとりとめもないライドでした。